Неделя науки ИГУ: о НЛО, криминалистике и прочем в формате TEDx. Часть 3

Текст: Яна Бобкова

Фото: Иван Добринец, проект-студия Г.О.С

17 апреля в рамках Недель науки ИГУ в кинотеатре «Звездный» (ул. Декабрьских событий, 102/1) прошла серия открытых научно-популярных лекций в формате конференции TEDx (Technologies, Entertainments, Design – «Технологии, Развлечения, Дизайн») – интеллектуальное шоу, включающее в себя выступления преподавателей ИГУ на общественно интересные темы и демонстрацию научно-технических достижений. При этом время одного доклада было ограничено 20 минутами. Конференцию вел начальник управления по социальной и внеучебной работе ИГУ Александр Манзула.

Твой Плюс публикует конспекты лекций иркутских ученых и общественных деятелей:

Лекция третья: Когда «слова провозят мысль контрабандой…» (В.Набоков)

Спикер: Марина Борисовна Ташлыкова, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка и общего языкознания, и.о. декана факультета филологии и журналистики ИГУ

Есть такое представление о филологе, будто это такая неземная девушка (чаще всего девушка), которая парит в облаках, да и филология – это нечто непонятное, в настоящее время ненужное. Сегодня я покажу вам примеры того, чем занимаются современные филологи, какие проблемы они решают и что они знаюто нас и о себе.

Одна из типичных историй, которые происходят в моем кабинете как заведующего кафедрой русского языка и общего языкознания. Открывается дверь, заходит человек, показывает удостоверение ФСБ и предъявляет двухминутных аудиоролик – человек произносит примерно следующий текст: «Алло, милиция? Если завтра, до одиннадцати часов, не освобождят Иванова, Петрова и Сидорова, то по такому-то адресу произойдет взрыв такого-то количества тротила».

Вопросы филологу: он читает текст, выучил наизусть или говорит от себя? Сколько ему лет, где родился и вырос, какое у него может быть образование, какова сфера его деятельности? Ролик – двухминутный. Степень достоверности предполагаемого ответа – высоко вероятная.

Вы наверняка бывали в том месте, где могли слышать следующую фразу с совершенно особенной интонацией: «Осторожно! Двери закрываются. Следующая станция – метро Таганская». Кто-нибудь из вас говорит с такими выраженными понижениями и повышениями интонации? Когда я даю слушать этот ролик в Иркутске, все говорят: «Это правильная речь! Значит, иркутянин» – потому что жителям Иркутска наша интонация кажется совершенно правильной.

Так что мы можем узнать о человеке? Многое. Происхождение, профессиональные интересы, место работы и прочее. Как контрабандой сообщается некоторая информация, которую мы вроде бы не говорим? Иногда легко сообщается информация о системе координат, в которой мы живем. Например, слова «разведчик» и «шпион». Разведчик – это тот, кто занимается добыванием сведений об экономическом и политическом положении других государств. А шпион? Тот, кто занимается добыванием сведений… о том же самом. Чем отличается разведчика от шпиона, если они занимаются одним и тем же?.. На самом деле, когда мы выбираем слово, мы обозначаем свою позицию в координатах «свой-чужой».

Другой пример показывает, как говорящий относится к тому миру, про который он рассказывает. Посмотрите, какое количество слов дает нам язык: «помощник – соратник – сподвижник – приспешник – пособник – соучастник», «сговор – соглашение», «примиренчество – миролюбие»… Все слова из этих рядов – об одном и том же. Что еще они делают? Сообщают наше отношение. У нас всегда есть возможность выбрать позицию. Я очень люблю этот пример: «Вот уже 30-е сутки несет здесь свою нелегкую вахту наша подводная лодка, а где-то неподалеку целый месяц рыщет вражеская субмарина».

Следующий сюжет – про то, как выражается информация о взгляде на жизнь, о мироощущении человека. Студент пишет мне: «Марина Борисовна, у меня сегодня не получилось подготовиться к занятию. Ну так сложилось». Я спрашиваю: «А что случилось?» Ответ: «Ну вышло так». Какая мысль провозится контрабандой? Жизнь человека – это какой-то таинственный процесс, который идет сам по себе, человек не действует сам, только что-то с ним происходит. Язык позволяет нам так представлять ситуацию, что будущее для нас непредсказуемо: авось обойдется, авось пронесет, а вдруг получится. Непредсказуемо и прошедшее: не получилось, не вышло – и мне очень нравится последнее, вдумайтесь: у меня появилась стиральная машина. «НЛО», - подсказывает Сергей Арктурович, спасибо.

Все происходит само по себе. Сказать «Я не работаю» – это значит взять на себя ответственность. А сказать «Мне не работается» - другая история. «Мне удалось», «мне привелось», «пришлось», «посчастливилось», «зачитался», «заработался», «засиделся в гостях». За счет чего возникает эффект, над которым вы все сейчас смеетесь? Когда человек говорит: «Я не работаю», «я» здесь – субъект деятельности, он несет за себя ответственность. В другом случае он пользуется формой «мне», которая нормально употребляется в предложениях типа «Мне звонил отец». «Мне» – это объект. И получается конструкция, которая выражает следующую мысль: «Я не владею своей жизнью, я в ней – объект, и она сама по себе проистекает…» Лингвисты комментируют это так: по каким-то малопонятным психологическим причинам Х не способен сделать то, что хочет, и действия не составляют при этом особой сложности.

Обращаю ваше внимание на другие примеры: «Его убило молнией», «Его переехало трамваем». Творительный падеж – это падеж инструмента. Чем «натворил»? – Топором убил старушку-процентщицу. Но что получается в данных примерах? Есть человек – объект действия, есть инструмент, который действует, но кто? Нет субъекта. И вот оказывается, что мы пользуемся именно этими формами, и русский язык предоставляет нам невероятное количество возможностей, чтобы снять с себя ответственность. И тогда появляется еще один интересный поворот в нашей беседе. Можно сказать: «Министерство (не) повышает пенсии». Или: «Пенсии (не) повышаются министерством». Ловкость рук и никакого мошенничества, как говорили в одном советском фильме. Русский язык позволяет нам сделать одну-единственную вещь – изменить интонацию. И немедленно появляется предвыборная речь: «Пенсии и зарплаты повышаются!», «Детские сады и школы строятся!», «Условия создаются!». Но кем? Сами по себе.

Какие фокусы позволяет осуществлять наш «великий и могучий» и как этими фокусами пользуются, чтобы нас оболванить – иногда в силу имеющегося таланта, иногда в силу умения? Представьте себе, от перемены мест слагаемых сумма в русском языке меняется. Потому что если сказано, что правительство не повышает пенсии, то надо кричать «Долой!» Если говорится «Пенсии и зарплаты повышаются», то все хорошо само по себе, предмет мысли в фокусе, или на периферии, или за кадром, и тогда появляются тексты в духе этого реального фрагмента предвыборной речи:

«Голосуйте за нас! Мы с вами через четыре года будем видеть, как восстановятся наши заводы и фабрики, как восстановится наша жизнь и как мы будем снова петь наши русские замечательные песни».

Таким образом человек принародно «разделся», но чтобы это увидеть, надо быть тем ребенком из сказки Андерсена, потому что подавляющее большинство населения съедает это как сладкую конфету. «Заводы и фабрики восстановятся» - кем, как, на какие средства? Но зато мы будем петь наши замечательные русские песни.

Если мы видим, как устроен текст, то мы понимаем, как устроена голова у того, кто этот текст порождает. Потому что используя ту или иную форму, говорящий бессознательно проговаривается. И поэтому мой любимый лозунг как лингвиста: «Скажи, и я скажу, кто ты».

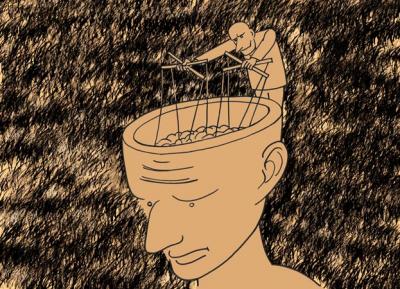

И на этом строится управление общественным сознанием. Мы выбираем слово, и занимаем какую-то позицию. С нами играют. Нам скажут не «повышение цен», а «либерализация цен», и даже не «комплексный обед», а «бизнес-ланч». Выразиться нейтрально невозможно, и что бы мы ни сказали, это обязательно манипуляция. Реальная история, в Иркутске отравились некачественными продуктами, слежу за публикациями: «происшествие», «несчастный случай», «трагедия», «мясной бизнес по-русски», «беспредел производителей». Люди выходят на Болотную площадь выразить свое недовольство результатами выборов – падают сообщения в Яндексе: «согласованная акция оппозиции Марш миллионов», «митинг», «народный протест», «шествие оппозиции», через 2 часа 20 минут – «оппозиционная акция в Москве», и наконец – «беспорядки». А мы с вами – потребители. И мы получили не информацию, а мнение по поводу события, продуцированное данным СМИ.

И тогда возникает такой фокус, как управление пониманием. В лингвистике есть такой вид информации, которая называется презумпция, которая сохраняется, что бы не сделали: «дождался» – значит «Х ждал, Y пришел», «не дождался» - все равно значит «Х ждал». А как с нами играют? Спрашивают: «Почему наш банк входит в десятку лучших в стране?», и мы думаем «Почему?», усвоив мысль, что банк входит в десятку лучших в стране. Нам подбрасывают утверждение, замаскированное под вопрос. Так действует вся реклама: «Мы работаем, чтобы сохранить ваше доверие» - делают вид, что наше доверие у них уже есть. «Россия переболеет и встанет на ноги» - она все равно болеет.

Завершая свое выступление, хочу сказать:

Во-первых, язык – это инструмент власти, и недооценивать это утверждение – значит превращаться в управляемое большинство, с которым так легко и приятно работать.

Во-вторых, язык – это средство доступа в сознание говорящего, а языкознание – одна из главных наук о человеке, на мой взгляд – позволяет понять, что люди знают о мире и о себе, не зная, что они это знают.